A Bologna Michelangelo non trovò solo rifugio: trovò sé stesso. La nuova mostra di Palazzo Fava ricostruisce l’intreccio – sorprendente e spesso ignorato – tra il genio fiorentino e la città che ne plasmò ambizioni, inquietudini e svolte decisive

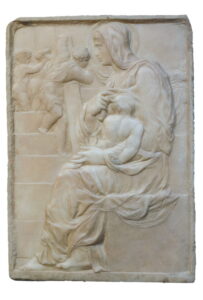

Michelangelo Buonarroti, Madonna della scala, 1490 ca. – Firenze, Casa Buonarroti

Ci sono città che ti accolgono, e città che ti formano. Per Michelangelo, Bologna fu entrambe. È qui che, prima da giovane in fuga e poi da artista nel pieno delle tensioni del potere rinascimentale, Buonarroti visse due momenti di frattura creativa: capitoli brevi, ma capaci di deviare il corso della sua storia. Michelangelo e Bologna, la grande mostra ospitata a Palazzo Fava dal 14 novembre 2025 al 15 febbraio 2026, rimette a fuoco proprio quelle due parentesi, illuminate oggi da un percorso espositivo che si intreccia con le strade e le basiliche della città.

Non un semplice omaggio per il 550° anniversario dalla nascita del Maestro, ma un’approfondita indagine sul rapporto tra l’artista e la cultura bolognese, che riaffiora nei dettagli, nelle lettere, nelle sculture che hanno segnato il suo apprendistato e la sua maturità. Il percorso espositivo è articolato in sei sezioni e arricchito da oltre cinquanta opere, tra marmi, disegni, libri antichi e documenti d’archivio, ricostruisce i due soggiorni bolognesi dell’artista, veri momenti di svolta nella sua carriera.

Jacopo della Quercia, Madonna col Bambino, 1420 ca. – Siena, Oratorio di San Bernardino

Michelangelo arriva a Bologna intorno ai vent’anni, in un passaggio biografico spesso liquidato come “di transito”. Eppure, è proprio qui che incontra l’ambiente che farà esplodere la sua vocazione plastica. Ospite di Giovan Francesco Aldrovandi, esponente della corte bentivolesca, viene introdotto in un ambiente colto e cosmopolita, dove la scultura emiliana quattrocentesca e la lezione di Jacopo della Quercia lo conducono verso una nuova monumentalità. Nascono così le tre statue per l’Arca di San Domenico. Sono ancora opere giovanili, ma già intrise di quella tensione muscolare che diventerà la sua firma. In mostra, bozzetti, documenti e confronti visivi ricostruiscono il laboratorio di quegli anni: un artista che osserva, assorbe e traduce.

Il secondo ritorno, dieci anni dopo, ha tutto un altro ritmo. Michelangelo è già famoso, ma la sua relazione con il potere è già un campo minato. Papa Giulio II lo convoca a Bologna per realizzare una gigantesca statua in bronzo destinata alla facciata di San Petronio: un lavoro tecnicamente rischioso, simbolicamente esplosivo. Quell’opera oggi non esiste più, fusa e distrutta pochi anni dopo; restano però le lettere, oltre trenta, piene di ansie logistiche, febbri, recrudescenze di peste, e soprattutto dei dubbi di un artista intrappolato tra ambizione e dovere. La mostra ne rilegge le tappe come un romanzo di tensione: un Michelangelo inquieto, che si misura non con la pietra – il suo elemento naturale – ma con il metallo, il materiale del potere.

Donatello e bottega, Sangue del Redentore, 1430 ca. – Torrita di Siena, chiesa di Santa Croce

Il percorso di Palazzo Fava non si limita a seguire un filo squisitamente biografico, ma rimette in scena la Bologna bentivolesca come una piccola capitale culturale, in cui Ercole de’ Roberti, Francia, Costa e Aspertini costruivano un immaginario religioso e politico potentissimo. Le opere dialogano con marmi e fogli michelangioleschi per ricreare lo sguardo del giovane scultore: ciò che vide, ciò che lo colpì, ciò che trasformò.

Un altro punto forte della mostra è il rapporto con Donatello e la sua tecnica dello stiacciato, esemplificata da un prezioso rilievo esposto. È un passaggio fondamentale: da quella finezza narrativa e dalla capacità di costruire profondità con minimi scarti di materia, Michelangelo erediterà la tensione tra bidimensionalità e volume che ritroveremo nelle grandi opere della maturità.

Michelangelo, Studio di figure per la tomba di Giulio II, 1516 ca. – Firenze, Casa Buonarroti

Il progetto non si esaurisce dentro Palazzo Fava. Parte del racconto vive fuori, nei luoghi che conservano le tracce dei suoi passaggi: San Domenico, con le tre statue ancora al loro posto, e San Petronio, teatro del suo confronto con il bronzo del pontefice. Michelangelo e Bologna invita a ripercorrerli con uno sguardo nuovo, come capitoli di un dialogo interrotto ma mai svanito.

Accanto all’allestimento scenografico firmato Opera Laboratori, il percorso introduce anche la possibilità di offrire un “biglietto sospeso”, destinato a chi normalmente la cultura non la incontra. Non è un accessorio, ma un modo per ricordare che Michelangelo arrivò qui da straniero, accolto in una città che divenne un ponte per la sua rinascita personale e artistica. Nella Bologna di oggi, quella storia ritorna sotto forma di un invito a guardare la città con gli occhi di chi la incontra per la prima volta e scoprire come un genio, per diventarlo davvero, abbia avuto bisogno di un luogo capace di metterlo alla prova.

Immagine in apertura: Anastasio Fontebuoni, Michelangelo nelle vesti di ambasciatore di Firenze davanti a Giulio II a Bologna nel 1506, mentre presenta al Papa le sue scuse per essere partito da Roma, 1621

– Firenze, Casa Buonarroti, inv. n. 200

Maria Giovanna Genovese